こんにちは、春日井コワーキングスペースRoom8オーナーの鶴田です!

最近は、名古屋・春日井エリアで「AIを活用した業務効率化」の相談も増えてきて、

気づけば“AIコンサルタント”的な立ち位置でお手伝いすることも多くなってきました。

さて、僕は毎日ブログを書いているんですが、

それをSNSで発信しようとすると、どうにも腰が重いんですよね。

「せっかく書いたんだから、X(旧Twitter)にも投稿した方がいい」

頭では分かっていても、

投稿文を考えるのも、タイミングを見計らうのも、けっこう面倒くさい。

SNSの発信って、続けるのが難しい。

とはいえ、ただ機械的に投稿すればいいわけでもない。

どんな内容を、どんな口調やキャラで届けるか?によって、

受け取る側の印象って大きく変わると思うんです。

だったらいっそのこと、

「自分の代わりに、毎日自動で発信してくれるAIがいたら?」

そんな妄想のような発想から、

「投稿スタイルまで含めてデザインできるSNS自動投稿システム」を作ってみようと思いました。

今回は、その仕組みの構想と試作の第一弾についてお話しします。

Room8では、まず試しに“R8.AI”というAIスタッフキャラを作って、

僕のブログを読んで投稿する仕組みを動かしてみています。

この取り組みはまだ試験的な段階ですが、

「どんな投稿を、誰の視点で届けたいか?」を自由に設計できるようにすることが目的です。

本記事では、その背景と狙いを、事例を交えながらご紹介していきます。

投稿スタイルを自由に切り替えられるAI投稿システムを目指して

今回作ろうとしている仕組みは、

ブログなどのコンテンツをもとに、AIが自動でSNS投稿文を生成し、投稿まで行ってくれるというものです。

ここで重要なのは、ただ自動投稿するだけの仕組みではないという点です。

このシステムでは、投稿内容だけでなく、

「誰が発信しているか?」という立場や語り口まで、プロンプトで自由に設定できます。

たとえば、

- 真面目な広報担当のようなトーンで

- ゆるくて親しみやすいマスコット風に

- 専門家としての視点から、やや硬めに

- 経営者の一人語りスタイルで

といったように、発信者のキャラクター性を柔軟にコントロールできるのがこのシステムの特徴です。

これは、事前にプロンプトとして「どんな人物が、誰に向けて、どんな立場で語るか」を設定しておくことで実現できます。

つまり、投稿文の中身と“語り手”のスタイルを分けて考えられる設計なんです。

これによって、個人でも法人でも、

「自分に合ったSNS投稿のスタイル」を定義して、AIにその役を担ってもらうことができます。

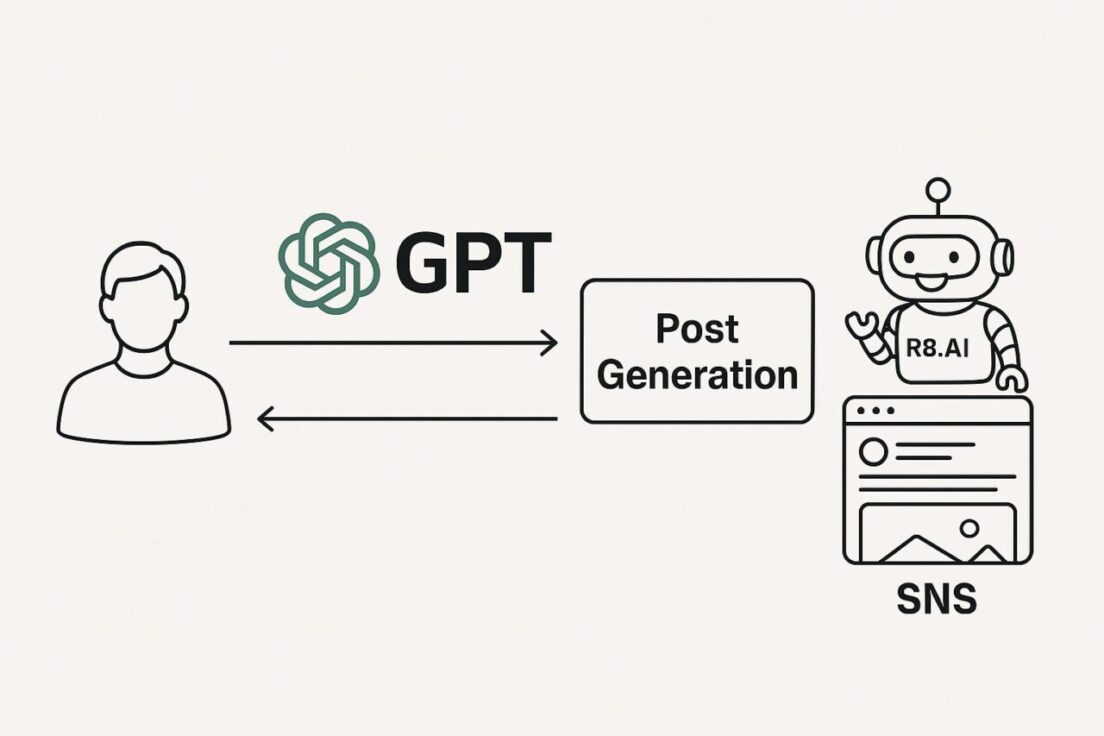

どうやって実現しようとしているのか?システムの構成イメージ

このSNS自動投稿システムは、大きく分けて以下の3つの工程で構成されています。

- コンテンツの取得(インプット)

- 投稿文の生成(AIによるアウトプット)

- SNSへの投稿(自動実行)

1. コンテンツの取得

たとえばブログ記事のような長文コンテンツを、

RSSなどを通じて自動で取得できるようにします。

取得した記事は、タイトル・本文・URLなどを整形し、

AIに渡しやすい形式に変換します。

※将来的には記事以外(動画の文字起こし、音声メモなど)にも対応できるようにする想定です。

2. 投稿文の生成

ここで生成AI(GPTなど)を使います。

事前に用意したプロンプトに、取得した記事内容を組み込むことで、

「どんな立場の人が、誰に向けて、どんな口調で発信するか」を含んだ投稿文を出力します。

このプロンプトを差し替えるだけで、

投稿スタイルを柔軟に切り替えることができるのが、この仕組みの強みです。

3. SNSへの投稿

生成された投稿文は、毎日決まった時間にSNSへ自動で投稿します。

現時点では、X(旧Twitter)への投稿を想定していますが、

APIは使わずに、ブラウザ自動操作(Puppeteerなど)で投稿を代行する仕組みにしています。

これは、あくまで「お試しフェーズ」であり、

反応や手応えが見えた段階で、正式なAPIを使った構成にアップデートする予定です。

つまり、まずは「低コストで効果検証できる」構成からスタートして、

その後、必要に応じてスケールアップできるように考えています。

この仕組みの面白さと、今後の可能性

この自動投稿システムの一番面白いところは、

ただ投稿を自動化するだけでなく、投稿スタイルそのものを設計できることだと思っています。

多くの人が「SNSを続けなきゃ」と思っていても、

・何を投稿すればいいかわからない

・投稿する文面を考えるのがしんどい

・自分の言葉で毎回発信するのが負担になる

という理由で続かないケースがほとんどです。

でも、事前に「こういうスタイルで投稿したい」と設計しておけば、

あとはAIがそのスタイルに沿って自動で発信してくれる。

たとえば「ブログを読んで、広報担当として3行でまとめて投稿してね」

「経営者の視点で一言コメントしてね」

「友達っぽいノリでゆるくツイートしてね」など、

プロンプト次第でさまざまな人格や文体に切り替えが可能です。

これって、SNSを“個人の感情任せ”にしなくてもよくなる仕組みなんですよね。

もちろん、「自分の言葉で投稿したい」という人もいると思います。

でもその一方で、「方向性さえ決められれば、あとは自動化したい」という人も多いはず。

この仕組みは、そういう人たちにとって、

日々の発信を継続しやすくする“選択肢の一つ”になるんじゃないかと思っています。

しかも、このシステムは投稿スタイルを変えるだけで、

いろんな業種・立場の人にも応用できます。

- 自営業の方が「ちょっとした専門家コメント」を毎日投稿する

- 企業アカウントが、堅すぎず親しみのある語り口で発信する

- サービス内容を定期的に紹介する“営業Bot”的な使い方もできる

汎用性が高いので、将来的にはテンプレート化や提供サービスとしての展開も考えられます。

Room8では、“ちょっと賢くて親しみやすいAIキャラ”で試してみることにした

僕は毎日ブログを書いています。

内容はどちらかというと、起業やAI活用といったテーマが多く、

知識を共有する目的で書いているので、自然と内容はちょっと堅めになります。

もちろん、それが悪いわけじゃないんですが、

SNSではもう少しラフに、親しみやすく発信したい気持ちもあります。

そこで考えたのが、僕のブログを読んで、少し砕けた言葉でコメントしてくれるAIキャラを作ってみるというアイデアです。

どうして“ちょっと賢くて親しみやすい”キャラにしたのか?

今回設計したAIキャラは、

Room8のAIスタッフという立場で、名前は「R8.AI(レイト・エーアイ)」。

このキャラをどういう立ち位置にしたかというと、

「僕の書いたブログを読んで、ちょっと違う視点からフォローを入れてくれる存在」です。

イメージとしては、シャーロック・ホームズとワトソン博士。

ホームズ(=僕)が書いた論理的で知的な内容に対して、

ワトソン(=AIキャラ)が「なるほど、でもここって面白いですよね」とか

「この話ってこういうことなんですね」とコメントを添えてくれるような役割。

キャラに“何をさせるか”をあらかじめ設計しておく

R8.AIには、こんな感じのタスクを任せています:

- Room8ブログを毎日読む

- 難しい言葉をかみ砕いて解釈し、やさしい言葉でまとめる

- 読者の立場に立って「気づき」や「共感ポイント」を拾う

- 投稿は基本1ツイート分(140〜280文字程度)で簡潔に

- 最後にブログのURLを添える

つまりこのキャラは、僕の言葉を“翻訳”しながら届けてくれる広報担当のような存在なんです。

この裏設定があることで、投稿にもブレが出にくくなるし、

「なぜこのトーンなのか?」という説明もつけやすくなります。

そして、こういう設定自体をプロンプトとして組み込むことで、

AIに自然な形でキャラとして発信してもらえるんですよね。

今回はRoom8ではこういう方向で試していますが、

キャラの設定や語り口を変えれば、

他にもまったく違うスタイルで展開することができます。

まとめ:発信スタイルから設計する時代へ。まずは小さく試してみる

SNSの発信は、ただ“毎日投稿すればOK”というものではありません。

本当に大事なのは、「何を」「誰の視点で」届けるかという部分だと思っています。

僕はブログで日々知識や気づきを共有していますが、

その内容をもっと親しみやすい形で届けられたら、と思って今回の仕組みを考えました。

- コンテンツはすでにある

- 発信スタイルも自分で選べる

- それを自動で続けられる仕組みを作れば、日々の負担がぐっと減る

この投稿システムの魅力は、まさに発信スタイルを自由に設計できる柔軟性にあります。

人によって“ちょうどいい距離感”や“伝え方”は違う。

その違いに合わせて、AIの語り手をプロンプトでデザインできるのがこの仕組みの本質です。

現在はまだ試作段階で、まずはPuppeteerを使ってXへの投稿を自動化し、

どんな反応があるか、どう運用していけるかを検証しているところです。

反応次第では、APIに切り替えて本格運用に移行する予定ですし、

この仕組み自体をテンプレート化して、

他の人が「自分用の発信AI」を作れるようにしていけたらいいなと考えています。

次回は、noteでこの仕組みの実装パートを紹介していく予定です。

- GPTプロンプトの書き方(スタイル設計のコツ)

- 投稿を生成する部分のテンプレート

- 非APIでのX自動投稿の仕組み(Puppeteer構成)

一部は無料で読めるようにしつつ、

プロンプトやスクリプトなどの「すぐ使えるパーツ」は有料で提供していこうと考えています。

興味のある方は、ぜひRoom8のnoteアカウントをフォローしてください。

Room8ブログでも、引き続きこうしたAI活用の実験や学びをシェアしていきます。

→ https://www.room8.co.jp/