こんにちは、春日井コワーキングスペースRoom8オーナーの鶴田です!

今日はビジネスの成功に役立つ「デザイン思考」についてお話ししたいと思います。コワーキングスペースの立ち上げと運営で僕自身が実践してきたこの考え方は、会員さんが本当に求めている働き方や空間づくりを実現するのに大きな助けとなりました。

ビジネス環境が急速に変化する今、従来の「効率性重視」や「過去の成功体験」だけでは、新しい課題に対応できなくなってきています。特に個人事業主やフリーランスの方々は、限られたリソースで競争力を維持していく必要があります。

そんな中で、人間中心のアプローチで問題解決を図る「デザイン思考」は、小規模事業者の強い味方となってくれます。お客様の本質的なニーズを理解し、革新的なサービスを生み出すために、この考え方はとても実践的で役立つんです。

この記事では、デザイン思考の基本から、実際のビジネスでどう活用できるのかまで、わかりやすくお伝えしていきます。

デザイン思考の基本概念

デザイン思考とは、「人間中心」のアプローチで問題解決を図る思考法です。スタンフォード大学のd.schoolやデザインコンサルティング会社IDEOによって体系化されたこの手法は、ビジネスにおける課題解決の方法論として広く活用されています。

例えば、新しい商品やサービスを考えるとき、多くの場合は「どんな機能を付けようか」「どんなサービスを提供しようか」と考えがちです。でも、デザイン思考では、まず「お客様は何に困っているのか」「どんな体験を求めているのか」という視点から始めます。

デザイン思考の特徴は以下の3つです:

- 共感からスタート お客様の行動や感情を深く理解することから始めます。表面的なニーズだけでなく、潜在的な願望や不満も探ります。

- 試行錯誤を恐れない 完璧な解決策を一発で見つけようとせず、小さな実験を重ねながら改善していきます。失敗も学びの機会として捉えます。

- チーム全体での創造 「これは企画部門の仕事」といった縦割り思考ではなく、異なる視点や経験を持つメンバーが協力してアイデアを出し合います。個人事業主の場合は、お客様や協力者と一緒にアイデアを膨らませていきます。

このように、デザイン思考は単なるデザインの手法ではありません。お客様の本当の課題を見つけ出し、創造的な解決策を生み出すための実践的な考え方なのです。

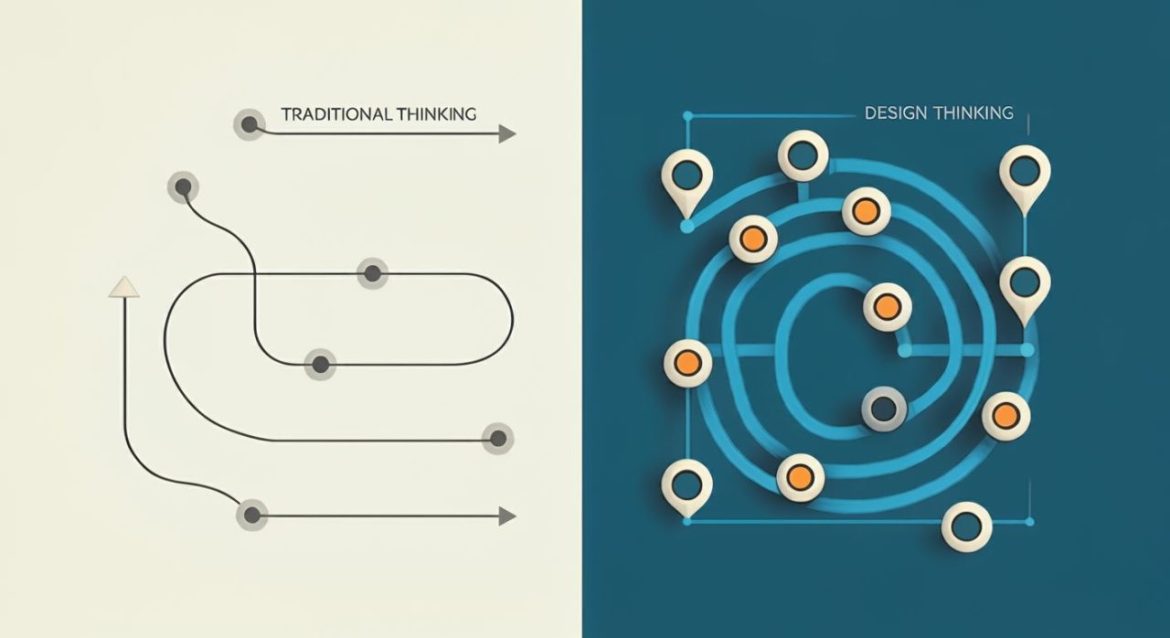

デザイン思考と従来型ビジネス思考の違い

従来のビジネス思考とデザイン思考では、問題解決へのアプローチが大きく異なります。

従来のビジネス思考では、多くの場合「データ分析」→「課題抽出」→「解決策立案」→「実行」という直線的なプロセスを取ります。例えば売上が下がっているとき、「前年比で20%減少している」「競合の価格が安い」といったデータから対策を考え、「では値下げしよう」という具合です。

一方、デザイン思考では「なぜお客様が競合に流れているのか」「お客様が本当に求めているものは何か」といった本質的な部分を探ります。実際にお客様の声を聞いてみると、「価格以外の要因」が見えてくることも少なくありません。

具体例を挙げてみましょう:

僕がコワーキングスペースを始めたとき、最初は「Wi-Fiが速い」「24時間使える」といった機能面を重視していました。でも、実際にメンバーさんの声を聞いていくと、「家では集中できない」「同じような悩みを持つ人と出会いたい」という本質的なニーズが見えてきたんです。

その気づきから、単なるワークスペースではなく、「創造的な出会いの場」として空間づくりを見直しました。朝活のイベントを始めたり、メンバー同士が気軽に交流できるような仕掛けを取り入れたり。結果として、多くの方に「ここに来ると元気が出る」と言っていただけるスペースになりました。

このように、デザイン思考では:

- 表面的な数字やデータだけでなく、人々の行動や感情に注目する

- 最初から「正解」を求めず、試行錯誤を重ねながら最適解を見つけていく

- お客様と一緒に解決策を作り上げていく

という特徴があります。

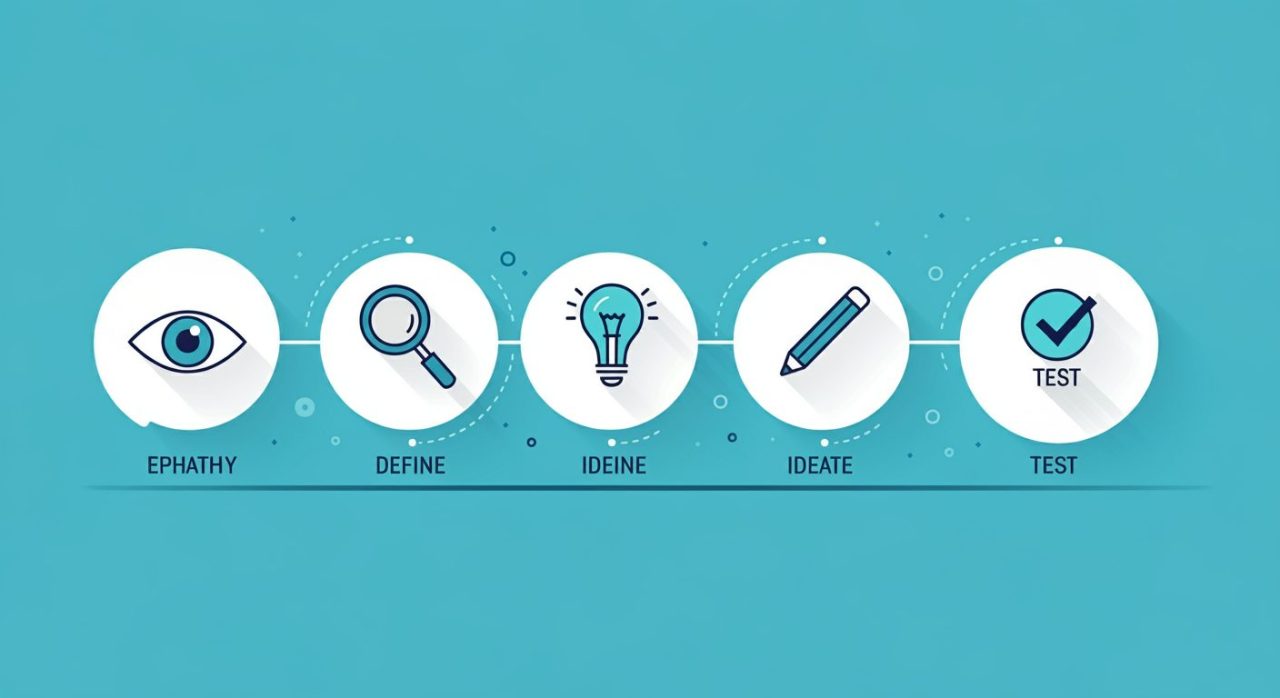

デザイン思考の5つのステップ概要

デザイン思考は、5つのステップで構成されています。これらは固定的なものではなく、必要に応じて行き来しながら進めていくのが特徴です。

- 共感(Empathize) まず、お客様の立場に立って物事を見ることから始まります。例えば、僕の場合、起業家やフリーランスの方々の働き方を理解するため、実際に話を聞いたり、一日の行動を観察したりしました。「どんな時に困るのか」「なぜそう感じるのか」といった深い理解を目指します。

- 問題定義(Define) 集めた情報から、本質的な課題を見つけ出します。「環境が欲しい」という声の裏には、「集中できる場所が欲しい」「仲間と出会いたい」といった本当の願いが隠れていることがあります。

- 創造(Ideate) 定義した課題に対して、できるだけ多くのアイデアを出します。この段階では「実現可能かどうか」は一旦置いておき、自由な発想を心がけます。「こんなことできたらいいな」というワクワク感を大切にしながら考えていきましょう。

- プロトタイプ(Prototype) アイデアを形にします。完璧なものを作る必要はありません。例えば新しいサービスなら、まずは簡単な説明資料を作って周りの反応を見たり、小規模な実験からスタートしたりします。

- 検証(Test) プロトタイプを実際に試してもらい、フィードバックを得ます。この段階で得られた気づきを元に、必要に応じて前のステップに戻って改善を重ねていきます。

大切なのは、これらのステップは一方通行ではないということ。検証の段階で新しい気づきが生まれ、また共感のステップに戻ることもあります。このような柔軟な進め方が、デザイン思考の特徴なんです。

デザイン思考を取り入れるメリット

デザイン思考を取り入れることで、個人事業主やフリーランスの方々が得られるメリットは大きいんです。具体的にどんな効果があるのか、見ていきましょう。

- お客様との強い信頼関係が築ける デザイン思考では、お客様の声に耳を傾け、深く理解することを大切にします。このプロセスを通じて、自然とお客様との信頼関係が深まっていきます。僕の経験でも、会員さんと対話を重ねることで、「ここは自分の居場所」と感じてもらえるような関係性が生まれました。

- 無駄な投資を減らせる 小規模な実験を重ねながら進めていくので、大きな失敗を避けることができます。例えば、新しいサービスを始めるとき、最初から完璧なものを作るのではなく、小さく始めて改善していく。そうすることで、投資リスクを抑えながら最適な形を見つけられるんです。

- 競合と差別化しやすい お客様の本質的なニーズを理解することで、表面的な機能や価格競争から脱却できます。「なぜそのサービスが必要なのか」という深い理解があれば、競合にはない独自の価値を提供できるようになります。

- 変化への対応力が高まる デザイン思考は、常にお客様の声に耳を傾け、試行錯誤を続けるプロセス。この習慣が身につくことで、市場の変化にも柔軟に対応できるようになります。

- 創造的な解決策が生まれやすい 「これまでこうだったから」という固定観念から離れ、新しい視点で課題を見ることができます。その結果、今までになかった革新的なアイデアが生まれやすくなるんです。

まとめ

デザイン思考は、決して難しい手法ではありません。むしろ、個人事業主やフリーランスの方々にとって、とても実践的で役立つ考え方だと思います。

大切なのは、お客様の立場に立って考え、小さな一歩から始めること。完璧を求めすぎず、試行錯誤を楽しむ気持ちで取り組んでみてください。

次回は、この5つのステップをより詳しく解説していきます。それぞれのステップで具体的にどんなことをすればいいのか、実践的な手法とともにお伝えしていきますので、お楽しみに!