こんにちは、春日井コワーキングスペースRoom8オーナーの鶴田です!

前回の記事では「デザイン思考とは何か」について、基本的な考え方をお伝えしました。その記事を読んで「具体的にどうやって進めればいいの?」と思った方も多いのではないでしょうか。

実は、デザイン思考の各ステップには、実践で使える具体的な手法がたくさんあるんです。例えば、僕がコワーキングスペースを作るときは、「共感」のステップでフリーランスの方々の一日の行動を観察したり、「プロトタイプ」のステップで仮の家具配置を試したりしました。

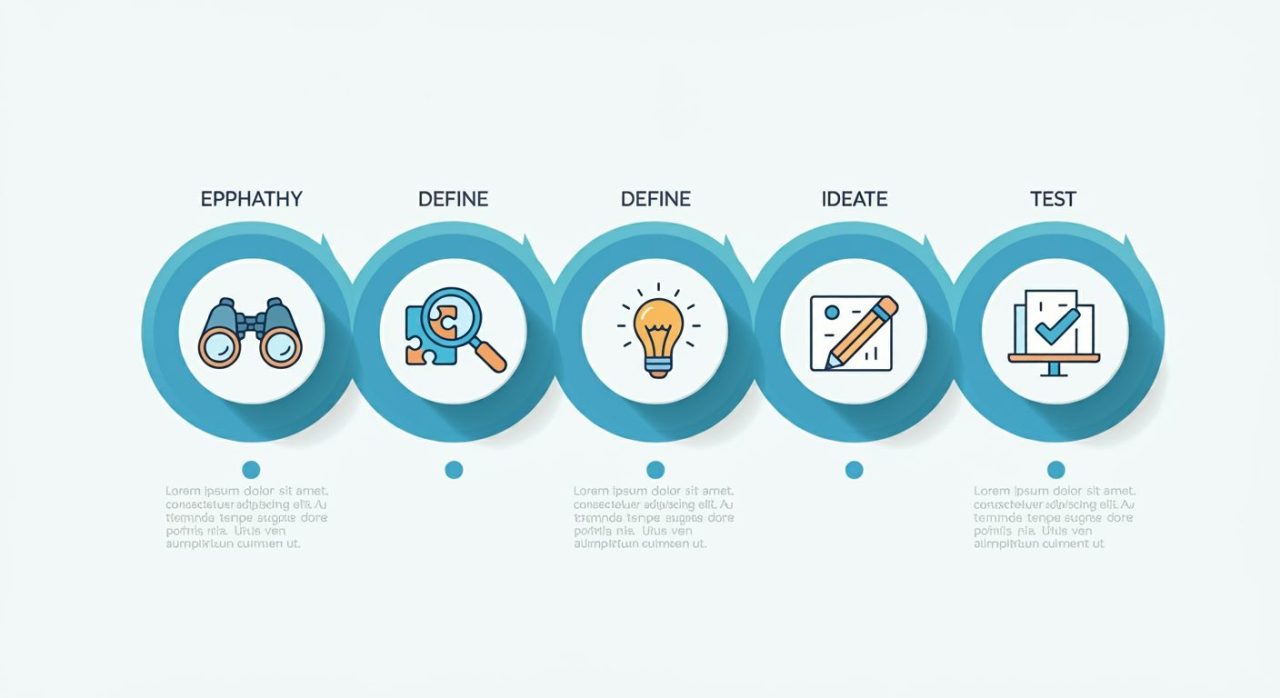

今日は、デザイン思考の5つのステップそれぞれについて、実践的な手法を詳しくご紹介します。これらの手法は、規模の大小に関係なく活用できます。個人事業主やフリーランスの方でも、明日から実践できる具体的なやり方をお伝えしていきますね。

まずは最初のステップ「共感」から見ていきましょう。

共感(Empathize)の具体的手法

お客様の本当のニーズを理解する「共感」のステップ。ここでは、個人事業主でも実践しやすい3つの手法をご紹介します。

1. 対話的インタビュー

単なるヒアリングではない、深い理解を目指す対話の方法です。僕が実践している具体的なポイントを紹介します:

- 「なぜ」を大切に: 「コワーキングスペースを利用したい」という声に対して、「どうしてそう思われたんですか?」と掘り下げる。すると「自宅では集中できない」という答えが返ってきて、さらに「なぜ集中できないのですか?」と聞くと、「仕事モードに切り替えられない」という本質的な課題が見えてきたりします。

- 具体的なエピソードを聞く: 「使いやすい場所がいい」という漠然とした意見ではなく、「最近、どんなときに困りましたか?」と具体的な経験を聞きます。

2. 観察の実践

お客様の行動を実際に観察することで、言葉には表れない課題が見えてきます。

例えば、僕のコワーキングスペースでは、会員さんの一日の過ごし方を観察することで、こんな発見がありました:

- 午前中は集中して作業する人が多い

- お昼過ぎに他の会員さんとコミュニケーションを取りたがる傾向がある

- 夕方になると作業場所を変えたくなる人が多い

これらの気づきから、時間帯によって静かなエリアとコミュニケーションエリアを使い分けられるようなレイアウトを考案しました。

3. ユーザージャーニーマップの作成

お客様の一連の行動や体験を時系列で整理する手法です。

実践例として、コワーキングスペース利用者の一日を見てみましょう:

- 来店前:目的地への経路確認、天気チェック

- 到着時:駐車場探し、入館手続き

- 作業開始:席探し、荷物の整理、Wi-Fi接続

- 作業中:集中作業、休憩、他の会員との交流

- 退店時:片付け、チェックアウト

このように行動を細かく分解すると、例えば「駐車場の場所がわかりにくい」「Wi-Fi接続の手順が煩雑」といった、改善すべきポイントが見えてきます。

大切なのは、これらの手法を堅苦しく考えすぎないこと。日々のお客様とのやり取りの中で、意識的に「なぜ」を考えながら観察を続けることから始めてみてください。

問題定義(Define)の実践方法

「共感」のステップで集めた情報を整理し、本質的な課題を見つけ出すのが「問題定義」のステップです。ここでは、情報を効果的に整理し、真の課題を特定するための具体的な手法をご紹介します。

1. 情報の構造化

集めた情報を整理する際、僕が実践している方法は付箋を使った「親和図法」です:

- 気づきを1枚1枚の付箋に書き出す

- 似ている内容の付箋を集めてグループ化する

- グループに適切な見出しをつける

例えば、コワーキングスペースの会員さんの声を整理すると:

- 「環境」に関する声:Wi-Fi速度、空調、照明

- 「コミュニティ」に関する声:交流機会、情報交換

- 「利便性」に関する声:営業時間、アクセス

このように分類することで、課題の全体像が見えてきます。

2. インサイト(洞察)の抽出

グループ化した情報から、本質的な気づきを見つけ出します。

実際の例を挙げると:

- 表面的な声:「Wi-Fiが遅い」「机が小さい」

- その背景:「仕事の効率を上げたい」

- さらに深堀り:「限られた時間で成果を出したい」

- 本質的なニーズ:「プロフェッショナルとして認められたい」

このように、表面的な不満や要望の背景にある本質的なニーズを探っていきます。

3. 課題の再定義

見つけたインサイトを基に、解決すべき課題を具体的に定義します。

良い課題定義の例:

✓ 「フリーランスの方が、プロフェッショナルとして成長できる環境をどう作れるか」

✓ 「個人事業主同士が、自然に情報交換できる機会をどう生み出せるか」

避けたい課題定義の例:

× 「Wi-Fi環境をよくする」(表面的すぎる)

× 「快適な作業環境を作る」(抽象的すぎる)

大切なのは、解決策を含まない形で課題を定義すること。例えば「コワーキングスペースのWi-Fi速度を上げる」ではなく「メンバーの生産性を高める方法はなにか」といった形です。そうすることで、より創造的な解決策を考えられるようになります。

ポイントは、「共感」のステップで集めた情報を、単に整理するだけでなく、その背景にある本質的なニーズや願望を理解すること。時間をかけてじっくり考える価値のあるステップです。

創造(Ideate)のテクニック

ここからが、デザイン思考の中で最も創造的で楽しいステップです。定義した課題に対して、できるだけ多くのアイデアを生み出していきます。

1. ブレインストーミングの効果的な進め方

個人事業主やフリーランスの方は「一人でブレインストーミングできるの?」と思うかもしれません。実は、一人でも効果的に行える方法があります:

- タイムボックスを設定する:

例えば15分という時間を決めて、その間はひたすらアイデアを出し続けます。僕の場合、スマートフォンのタイマーをセットして行います。 - 質より量を重視する:

最初から「これは実現できない」と判断せず、思いついたことを何でも書き出します。例えば、コワーキングスペースの交流促進というテーマで考えたとき: - 毎朝ラジオ体操をする

- 壁一面をホワイトボードにする

- ランチタイムに輪番で得意分野を話す

- 毎週金曜日は必ず懇親会を開く

というように、現実的かどうかは一旦置いておきます。

2. アイデアの発展方法

単独のアイデアを組み合わせたり、異なる視点で考えたりすることで、より良いアイデアが生まれます:

- 逆転の発想:

「静かに作業できる環境」という要望に対して、あえて「にぎやかな環境でこそ集中できる人もいるのでは?」と考えてみる。これがきっかけで、BGMを流すエリアと静寂エリアを分ける案が生まれました。 - 組み合わせの法則:

「作業スペース」と「カフェ」という異なる要素を組み合わせて、「作業しながらドリンクが飲める」という価値を生み出す。

3. アイデアの選び方

出てきたアイデアの中から、実現に向けて進めるものを選ぶ際の基準です:

- 実現可能性:予算や時間の制約の中で実現できるか

- 影響力:どれだけの人に価値を提供できるか

- 独自性:他にない特徴があるか

- 検証のしやすさ:小規模な実験が可能か

例えば、僕が実際に採用したアイデア:

「朝活コミュニティの結成」

→ 実現可能性:高(場所と時間の調整のみ)

→ 影響力:大(早朝の時間を有効活用したい人が多い)

→ 独自性:あり(地域で同様のサービスが少ない)

→ 検証:容易(少人数から始められる)

このように評価して、実行するアイデアを決定していきます。

ポイントは、アイデア出しの段階では判断を保留にすること。「これは無理だろう」という思い込みが、良いアイデアの芽を摘んでしまうことがあります。まずは自由な発想を楽しんでみてください。

プロトタイプ(Prototype)の作り方

アイデアを形にするプロトタイプのステップ。このステップでよくある誤解は「完璧なものを作らなければならない」ということ。実は、最小限の形で素早く試すことが重要なんです。

1. プロトタイプの種類と選び方

サービスや商品の性質に応じて、さまざまな形でプロトタイプを作ることができます:

- ストーリーボード:

サービスの流れを簡単な絵コンテで表現。例えば、コワーキングスペースの利用手順を図解して、会員さんに見てもらい、分かりにくい点をチェックする。 - ペーパープロトタイプ:

紙で作る簡易モデル。僕の場合、新しいレイアウトを考えるとき、付箋や紙を使って家具の配置を試してみました。 - 仮説検証型の小規模サービス:

本格展開の前に、最小限の機能で試験的にサービスを提供。例えば、定期的なイベントを始める前に、1回限りの試行イベントを開催する。

2. 素早くフィードバックを得るコツ

プロトタイプの目的は、アイデアの検証です。素早くフィードバックを得るために:

- 目的を絞る:

「このレイアウトは作業しやすいか」「この利用規則は分かりやすいか」など、検証したいポイントを明確にする。 - 段階的に進める:

例えば、新しいサービスを始める場合:

- まず口頭で説明して反応を見る

- 次に簡単な資料を作って詳しく説明

- 数人の会員さんに試験的に体験してもらう

- フィードバックを基に改善して、小規模に展開

3. フィードバックの活かし方

得られた反応を効果的に活用するポイントです:

- 具体的な行動を観察:

「良いですね」という言葉より、実際の使用シーンでの反応を重視。例えば、説明書を読んでいる時の表情や、戸惑う場面があるかどうかを観察。 - 改善点の優先順位付け:

フィードバックを「すぐに対応できること」「時間をかけて対応すること」「対応が難しいこと」に分類。

実際の例:コーヒーサービス導入時

- すぐ対応:カップの置き場所の改善

- 時間をかけて対応:コーヒーメーカーの増設

- 対応が難しい:バリスタの常駐

プロトタイプ作成で大切なのは、完璧を求めすぎないこと。「とりあえず試してみる」という気持ちで、小さな一歩から始めることをおすすめします。

検証(Test)の実践

デザイン思考の最後のステップ「検証」。ここでは、プロトタイプが実際にうまく機能するかを確認します。個人事業主やフリーランスでも実践しやすい検証方法をご紹介します。

1. 効果的なテストの設計方法

検証の精度を高めるためのポイントです:

- 明確な検証項目の設定:

「このサービスは良いか」ではなく、「作業効率は上がったか」「他の会員との交流は増えたか」など、具体的な項目を決めます。 - 数値化できる指標の設定:

例えば、コワーキングスペースでは: - 利用時間の変化

- 会員同士の会話回数

- リピート率の変化

といった具体的な数字で効果を測ります。

2. フィードバックの集め方

質の高いフィードバックを得るコツです:

- 多角的な情報収集:

- アンケート:定量的なデータ収集

- インタビュー:深い理解のための対話

- 行動観察:実際の利用シーンの確認

例えば、僕が新しいミーティングスペースを設置したときは:

- 利用頻度をチェック

- 使用後の感想を聞く

- 実際の使用シーンを観察

という3つの方法で検証しました。

3. 改善サイクルの回し方

検証結果を次のアクションにつなげる方法です:

- すぐに改善できること:

例)座席の配置調整、利用ルールの明確化 - 中期的な改善項目:

例)設備の追加、新しいサービスの導入 - 長期的な検討事項:

例)スペースの拡張、新規立地の検討

まとめ:デザイン思考の5ステップを実践するために

今回ご紹介した5つのステップ、一度に完璧に実践しようとする必要はありません。例えば、まずは「共感」と「問題定義」から始めてみる。普段のお客様との会話の中で、意識的に「なぜ」を探っていく。そんな小さな一歩から始めてみてください。

大切なのは、これらのステップを固定的に考えないこと。検証の段階で新しい気づきが生まれ、また共感のステップに戻る。そんな試行錯誤を楽しむ気持ちで取り組んでみてください。

次回は、実際の成功事例を詳しくご紹介します。個人事業主やフリーランスの方が、デザイン思考をどのように活用して成果を上げているのか、具体的な事例とともにお伝えしていきますので、お楽しみに!

次回の記事もお楽しみに!