こんにちは、春日井コワーキングスペースRoom8オーナーの鶴田です!

僕は毎日ブログを書いていて、今日で207日目なんですが──

なぜか“約100日おき”にAIセミナーの依頼がやってくるんですよ。

100日目のブログを書いたときに岩倉商工会議所青年部から依頼が来て、

つい先日204日目にもまた同じところから依頼があって、

「これ、100日周期で発動するイベントか?」と、ちょっと笑ってしまいました。

そんな感じで、名古屋・春日井を中心に「業務効率化にAIをどう活かせばいいのか?」という相談が増えてきて、

気づけば“AIコンサルタント”みたいなこともしています。

さて今日は、ChatGPTを日常業務で使っている人でも意外と見落としがちな、“プロジェクト”という機能について紹介します。

正直に言って、これを知らずに「ChatGPTってちょっと頭悪くない?」って言ってる人、多いです。

……それ、あなたの使い方が悪いだけです(言っちゃった)。

ChatGPTはバカじゃない。あなたが“同じチャットで全てをやろうとする”からバカになるんです。

まるで、「経理の話の途中でいきなり営業会議を始める」ようなもので、AIも混乱するのは当たり前。

そこで今回は、「見積書→契約書→請求書」みたいな、よくある業務フローを例に、

ChatGPTのプロジェクト機能をどう活用すれば、“一人情シス(情報システム部)+秘書付き”みたいな神ツールに進化するのかをお伝えします。

この記事は特に、次のような方におすすめです:

- ChatGPTを触ってはいるけど、活用しきれてない経営者・個人事業主

- 見積書や契約書づくりが手間すぎて憂鬱な人

- AIを“なんかすごいけど、業務にどう使えばいいか分からん”と思ってる人

「AIに業務を任せる」と言っても、任せ方を間違えたらただの時間泥棒です。

その一歩目を、今回は“プロジェクト”の使い方から解説していきます。

ChatGPTの「プロジェクト」って何者?

ChatGPTを普段使ってる人でも、「プロジェクト機能?なんか最近出てきたやつでしょ?」ってスルーしてる人、めちゃくちゃ多いです。

でも、ここちゃんと使わないとマジで損します。

なぜならこの機能、“AIとのやり取りにちゃんと設計図を持ち込める唯一の手段”だから。

「プロジェクト=チャットのフォルダ」じゃない

まず誤解されがちなんですが、プロジェクトって別に「チャットをフォルダで分けられる便利機能」ってだけじゃないんです。

もっと言うと、“複数のAIとの会話空間を、一つの目的のもとに集約して管理する”ための枠組み。

プロジェクト内に複数のチャットを作って、それぞれに違う役割を持たせて動かすことで、ChatGPTを本格的な思考パートナーとして使えるようになるんです。

ChatGPTは「プロンプト芸人」じゃない。設計すれば「チーム」になる

ChatGPTに全部まとめて投げて「頭悪いな〜」ってなるのって、だいたい人間側の投げ方がグチャグチャな時なんですよ。

でも、プロジェクトを使って

- 目的を明示して(プロジェクトの説明文)

- 役割ごとにチャットを分けて(設計・実装・レビュー)

- 共通ファイルや指示を置いておく

っていう使い方をすれば、ChatGPTは「1人の天才」じゃなくて、“分業が得意なAIチーム”になります。

要は、軍師を1人雇うんじゃなくて、軍師+忍者+書記官+エンジニアをチームで雇うみたいなもんです。

これを知らずに、ひとつのチャットで全部やろうとしてる人──

それ、パソコンに全部のファイルをごちゃまぜでぶっ込んで「整理しにくい」と言ってるのと同じです。

ちなみに、プロジェクト+チャット分割の考え方って、会社でいうところの「部署ごとの分業体制」と一緒です。

- 設計の話は“設計部”で

- 数字の話は“経理部”で

- 実装の話は“エンジニア”と

- 全体戦略は“役員会議”で

……って分けて話すのと同じように、ChatGPTでもチャットを分ければ分けるほど、AIがちゃんと仕事してくれるんです。

プロジェクトは、ただのチャットのグループじゃない。

“AIに職場環境を与える”ための機能です。

次のセクションでは、「なぜ“一つのチャットで全部やろうとすると失敗するのか”」を、もうちょい具体的に解説していきます。

「1チャットでやろうとするとAIはバカになる」問題

ChatGPTにこう言ったこと、ないですか?

- 「なんで今、またその話出すの?」

- 「いや、もうそれ直したじゃん!?」

- 「……お前、バカになった?」

──でもね、ChatGPTがバカになったわけじゃないんですよ。

あなたの“使い方”が、AIをバカにしてるんです。

AIは「話が変わったこと」に気づけない生き物

人間って、自然と話題の切り替えができます。

「話変わるけどさ」って言えば、

「おっ、トピック変わったな」って空気で分かるし、

前の話は脳内フォルダからサッと閉じる。

でもChatGPTは違う。

たとえ「話変わるけど」って言っても、前の話は“まだ使える情報”として保持してるんです。

僕が実際にハマった「バグ地獄ループ」

ある日、コードを書いててエラーが出たので、ChatGPTに相談しました。

「Aが原因です」→ 修正

「Bのエラーが出た」→ 修正

「Cが出た」→ 修正

…

最終的に「やっぱAを見直すべき」って言い出した

いや、そこはもう直したってば!!

このループ、ハマったことある人もいるはず。

解決策?新しいチャットを作ったら一発で解決しました。

つまり、古い文脈がAIの足を引っ張ってたってこと。

「忘れて」と言っても、本当に忘れてくれないAIの悲しさ

よく「この情報は忘れてください」って言いますよね。

でもChatGPTにとってそれは、“忘れるという命令を記憶する”という意味になります。

Aという話がある

↓

Aを忘れてください、と伝える

↓

「Aがあったこと」「Aを忘れろという命令」両方が残る

結果:Aの亡霊が脳内に残り続ける

人間なら、終わった話は忘れられます。

でもChatGPTは、忘れろと言われたことすら忘れられない。

記憶力が良すぎる、めんどくさい部下です。

解決策はシンプル:「新しいチャットを作る」

AIに「過去を忘れてリセットしてくれ」って頼むくらいなら、

最初から記憶を持っていない“新人AI”を雇い直す方が早いんです。

それが「チャットを分ける」ということ。

長くなればなるほど、話題が入り組めば入り組むほど、AIの中では情報がカオスになる。

だからこそ、プロジェクト機能+チャット分割が必要なんです。

次は実際に、どんな業務でこの分け方が活きるのか──

中小企業の「見積→契約→請求」の流れを例に解説していきます。

中小企業にありがちな“業務ルーチン”をAIでどう構造化するか

さて、ここからが本題です。

AIを仕事に使いたいって人、だいたいこんな相談してきます。

「見積書作ってほしいんですよ」

「あと、契約書もできれば…」

「できたらStripeで請求書も…」

うん、やりたいことは分かる。

でもそれ、全部ひとつのチャットにぶち込んでませんか?

その時点で、AIから見たら「設計図と請求書と社外メールの話を同時にされてる」状態です。

しかも文脈が曖昧なまま進むから、だんだん出力が狂ってくる。

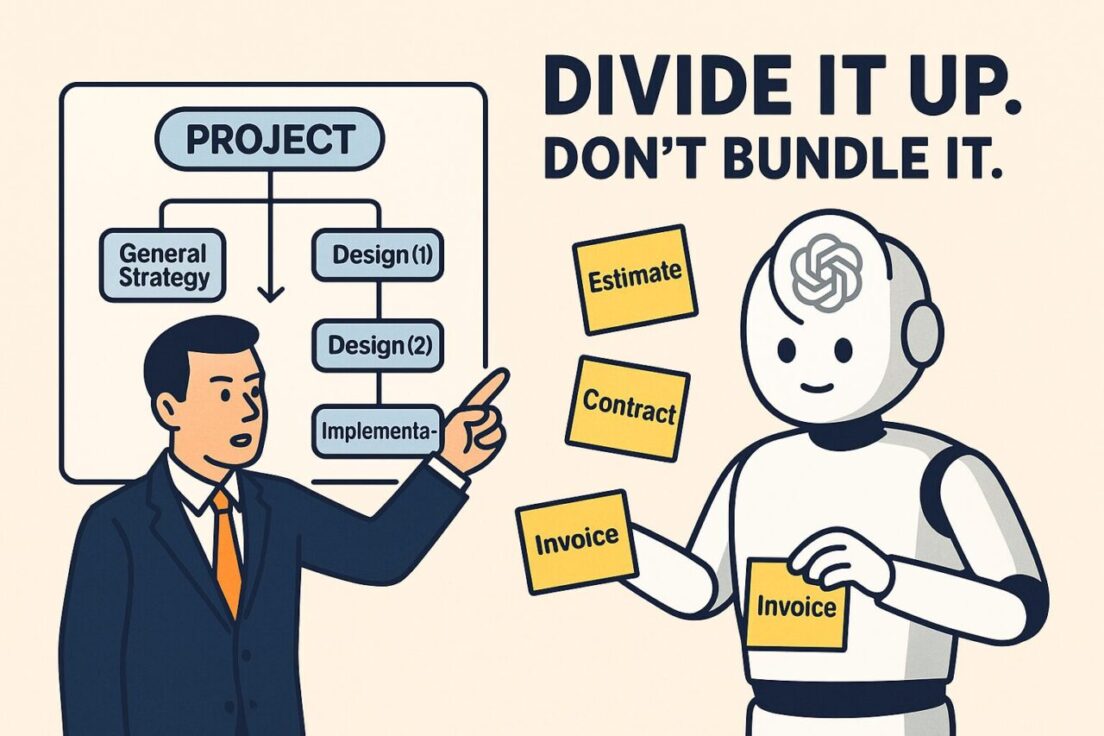

見積・契約・請求は「別チャットに分ける」のが正解

この手の業務って、全部つながってるようで“別の脳みそ”を使うタスクなんです。

- 見積書:商品・サービスの整理、価格表、オプション有無

- 契約書:法務・キャンセルポリシー・責任範囲

- 請求書:請求元・振込先・期日・決済手段(Stripeなど)

なのに、これを一つのチャットでやるって──

営業と法務と経理の話を、同じ部屋で同時にやってるようなもん。

混乱するのは、AIじゃなくても当たり前。

チャット分割の構造例(プロジェクトで管理)

たとえば、Room8でやってる実務をモデルにするとこんな感じ:

| チャット名 | 用途 | 特徴 |

|---|---|---|

全体フロー設計 | 「何をどう効率化したいか」をまとめる | 目的・制約・現状の洗い出し |

見積書テンプレ設計 | サービスの整理・価格設計 | 可変項目、追加料金パターンなど |

契約書作成・添削 | テンプレ作成&条項見直し | 法務相談にも近い内容になる |

請求書・決済自動化 | Misoca/Stripeなどの選定&運用検討 | 使うツールごとに分けてもいい |

ここでプロジェクト機能が活きる

こうやって分けたチャットを、同じ「プロジェクト」にまとめておけば、

- 各チャットで話してる内容は分離されてるけど、

- 共通情報(プラン一覧、会社情報、基本料金など)はプロジェクト全体で共有できる

つまり、AIが話題ごとの“専門部署”になりつつ、同じ会社の情報を参照してるような状態になります。

これができると、ChatGPTは

- 迷わない

- 話を勝手に戻さない

- 出力が安定する

そして何より──

「あれ?この前言ってたやつと話変わってない?」って自分で自分にツッコミ入れる時間がなくなります。

次は、実際にこの「チャット分割構造+プロジェクト」をどう作るのか。

共通プロンプトやファイルの使い方も含めて解説していきます。

実際にどう使う?プロジェクト構成の具体例

ここまで読んでくれたあなたは、もうChatGPTを“雑談相手”として扱うフェーズは終わりました。

これからは、ちゃんと部門持ってる“社内チーム”としてChatGPTを扱う時代です。

Step1:まずはプロジェクトを作る

ChatGPTのメニューで「プロジェクトを作成」して、

全体の目的をサクッと書いておきます。たとえば:

プロジェクト名:請求業務の自動化

内容:Googleフォーム+GAS+Stripeを使って、見積〜契約〜請求までの業務を自動化する

この説明があるだけで、どのチャットでもAIが目的を見失いにくくなるんです。

Step2:チャットを“役割ごと”に分ける

ここがミソです。チャット=部署だと思ってください。

| チャット名 | 部署名としての例 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 全体フロー設計 | 企画会議室 | 業務の全体像、目的のすり合わせ |

| 見積テンプレ設計 | 営業部 | サービス・料金の整理、オプションの扱い |

| 契約書設計 | 法務部 | 契約条項、キャンセル規定、特記事項など |

| 請求・決済設計 | 経理部 | StripeやMisocaの使い方、決済の流れ |

チャットを分けると、AIの脳内がクリアになる。

そして、人間側も「あ、この件は“経理部AI”に聞こう」と迷わなくなる。

Step3:共通の情報は“プロジェクト指示”に集約する

バラバラに同じことを説明してたら、ただの時短の敵です。

以下のような情報は、プロジェクトの共通指示として書いておくと全チャットで共有されます:

- 料金プランと金額一覧

- 契約時の条件(法人・個人どちら対応 etc)

- 決済ツールはStripeを使う

- 顧客はフォームから入力 → メール送信で完結させたい、など

これで、「何度も同じ説明しなくていい」という人間のストレス削減にもつながります。

Step4:必要に応じてファイルを追加

料金表.xlsx(プランと価格の対応表)契約書テンプレ.docx(Word形式での原案)業務フロー図.png(手書きホワイトボード写真でもOK)

AIはこのファイルも文脈に含めて答えてくれるので、いちいち文章で伝えずに“見せたほうが早い”状態が作れます。

もう気づいたと思いますが、ChatGPTって、ちゃんと構造化してやれば“ミスしない有能チーム”に化けるんです。

逆に、それをしないなら、ただの物忘れが激しい天然部下としてしか機能しません。

まとめ:AIは使い方を間違えるとバカになる。でも設計すれば超有能。

ここまで読んでくれたあなた、もうChatGPTを“雑談チャットツール”として使うのは卒業です。

このツール、ちゃんと設計すれば、

- 話を聞いてくれる企画担当

- 正確に文章を整えてくれる法務担当

- ツールを自動化してくれる情シス

- そして、全部に付き合ってくれる優秀な秘書

に変わります。しかも、24時間働いても文句ひとつ言わない。

ただし、正しく構造化しなかったらただの天然ボケAIです。

- 一つのチャットで全て済ませようとする

- 話が切り替わったのにそのまま続ける

- 「忘れて」って言っても忘れてくれない

そんな扱い方では、いつまでも「AIって使えないよね」で終わります。

✅ まずはここから始めてみてください

- ChatGPTの「プロジェクト」を作る(目的と概要を書く)

- 話題ごとにチャットを分ける(部署感覚で)

- 共通情報はプロジェクト指示に記載

- 必要に応じてファイルを追加する(Excelでも写真でもOK)

これだけで、AIが突然“ちゃんと話が通じる存在”に変わります。

ChatGPTのプロジェクト機能は、

「AIを賢くする魔法」じゃなくて、

“あなたの業務を構造化するための鏡”です。

構造がない人には、バカなAIしか現れない。

でも構造がある人には、一流の軍師が登場する。

さあ、あなたの業務、そろそろ構造化してみませんか?

🧠 Room8では、AIを活用した業務効率化の相談も受け付けています。

「うちの業務ってAIでどう変わるの?」といったご相談はこちらからどうぞ

また、ChatGPT活用ノウハウを日々発信しているRoom8のnoteもぜひチェックしてみてください。