こんにちは、春日井コワーキングスペースRoom8オーナーの鶴田です!

最近は、名古屋・春日井エリアを中心に「AIを使った業務効率化」や「AI導入支援」の相談をいただくことが増えてきて、気がつけば“AIコンサルタント”的な動きも日常になりつつあります。

そんな中でよく耳にするのが、

「AIを使いこなすには質問力がすべて」という話。

……正直に言いましょう。

それ、もう一昔前の話です。

僕はChatGPTが日本語対応した頃、まだGPT-3.5の時代からずっと使い続けていて、当時は確かに「質問力(プロンプトの精度)」が命でした。

AIに伝わらないと、こちらの意図とはズレた微妙な回答が返ってきてしまう。

いわば、“プロンプト職人芸”が求められる時代だったわけです。

でも2025年の今、僕はもうそこまでプロンプトにこだわっていません。

それはなぜか?

AIそのものが進化して、“人間に近づいてきた”からです。

本記事では、「AI活用における“質問力神話”はもう終わった」という前提のもと、

今のAIにどう向き合えば、もっと深く、もっと創造的に活用できるのか?

という視点で、最新のAIとの付き合い方について語っていきます。

昔は質問力が命だった。確かに。

僕が最初にChatGPT(当時はGPT-3.5)を触ったとき、

真っ先に感じたのは、「このAI、言い方をミスると途端にアホになるな…」ということでした。

当時のAIは、こちらの質問が曖昧だったり、順序が悪かったりすると、

ピントのズレた返答を平気で返してくる。

それを防ぐために、あらゆる角度からロジックを組み立てて、余計な曖昧さを削ぎ落とし、

「これなら通じるだろう」という緻密なプロンプトを作る必要があったんです。

つまり、AIを使いこなす=プロンプト職人になることだった。

しかも、一発勝負に近い。

出力がズレてたら、こっちが反省する。

「聞き方が悪かったかな」「ロジックを詰め直そう」と自分に原因を求める時代。

これはこれで楽しかったんですけど、

ぶっちゃけ、初心者にはかなりハードルが高い世界だったと思います。

この状況はGPT-4になってもある程度続いていて、

質問力の有無でアウトプットの精度に差が出る状態は、2024年の夏頃までは確かに存在していました。

“答えが微妙なのは、質問が微妙だから。”

この感覚、当時は本当に正しかった。

でも──

2024年の後半あたりから、何かが明らかに変わり始めたと僕は感じています。

実際、OpenAIは2024年8月以降、GPT-4oに複数のアップデートを行っていて、

- 構造化出力(JSONスキーマ対応)への対応

- 入出力トークンコストの最適化

- 最大出力トークン数が16,384に拡張

- コーディング精度や会話の自然さ、指示追従性の改善

といった改良が進んできました。

そして何よりも体感的に──

同じGPT-4oでも、最近の方が“明らかに賢い”と感じることが増えた。

昔は「どう聞くか」がすべてだったけど、

最近は「多少ざっくり投げても、AIが空気を読んでくれる」ようになってきたんです。

つまり──

“プロンプト職人芸”が求められた時代から、AIと“会話する”時代へ。

その転換点を、僕は確かに感じています。

AIはもう“考える相手”になりはじめている

完璧な問いなんて、いらない。

2024年後半からGPT-4oの挙動が明らかに変わってきた。

そして僕は気づいたんですよ──もう、こっちが完璧に質問を練り込む必要なんてないって。

いや、誤解してほしくない。

「適当に聞けばいい」とか「雑でいい」と言ってるんじゃない。

“完璧じゃなくても、AIが汲み取ってくれる”レベルまで来てるって話です。

むしろ、丁寧すぎて小賢しいプロンプトより、ちょっと引っかかりのある問いのほうが、AIが面白い方向に持っていってくれることもある。

もはやこれは、尋問じゃなくて会話なんですよ。

AIが“勝手に考え始める時代”へ。

最近こんなことがあった。

僕がGPT-4oにふと「戦争ってどう思う?」って聞いてみたんですよ。

昔だったら「戦争は倫理的に複雑で…」みたいな定型文しか返ってこなかった。

でも今は違う。

- 倫理面の視点

- 経済へのインパクト

- 歴史的な因果と、そこから導かれる政治構造の話

そこまで返してきた上で、最後にこうくる。

「もっと深く掘りたいポイントある?感情面、具体的な事例、歴史的考察でもOK。」

いや、お前もう人間の相談役のフリしてるだろ?って思わずツッコんだ。

この感覚、GPT-3.5時代を知ってる人間からしたら革命なんですよ。

あの頃は「言われたことを言われた通りに返す」だけだったのに、

今はAIの方が“話の余白”に入ってきて、こちらの思考を広げにかかってくる。

質問に「正解の形」が必要だった時代は、もう終わり。

今のAIに求められるのは、正確な命令じゃない。

“一緒に考える余地を残した問い”を出せるかどうか。

僕たちの仕事は、「1回で完璧な答えを引き出すプロンプトを打つ」ことじゃない。

むしろ、AIとの思考のキャッチボールを通じて、“想像を超えたところ”まで行けるかどうかのほうが重要になってきてる。

だから今、

「質問力がないとAIは使いこなせません」

って言ってる人を見ると、悪いけど“まだ2023年にいるのか…”って思っちゃうんですよね。

僕がプロンプトを意識しなくなった理由

僕は、ずっとAIにプロンプトを投げ続けてきた。

GPT-3.5の時代から使ってると、「この言い回しじゃ伝わらないな」「順序を変えた方が精度が上がるな」みたいな、いわば“AIの癖”を身体で覚えるフェーズをちゃんと経験してきた。

だからこそ、言える。

昔の僕は、「自分の思い通りの出力を得ること」こそがAI活用のゴールだと思ってた。

プロンプトもひたすら試行錯誤して、少しでも精度の高い“命令”を出そうと頑張ってた。

でも、最近はそういう意識が明らかに変わった。

思い通りの答えより、“想像を超える答え”がほしい。

今の僕がAIに期待しているのは、「お前、そんな切り口で来るか」というような、僕の思考の限界を超えてくる視点や提案なんです。

それは命令で引き出すというより、

AIとの対話の中で、偶然のように出会うものだったりします。

だから最近は、プロンプトの精度を突き詰めることに、あまり執着してない。

雑じゃなく、でも完璧でもない。

ちょうどいい“余白”を持った問いを投げるようにしてる。

……でも、結局プロンプト使ってるやんって話

ここまで偉そうに「もうプロンプトにこだわらなくていい」とか語ってきましたけど──

この記事そのものが、僕がChatGPTにガチガチに指示を出して書かせてます。

「導入はこの一文から始めて」

「一人称は“僕”で、読者に役立つ情報を届けることを意識する。」

「そうすると、真面目な文章になり堅くて読みづらいものになるため、口調は柔らかく、専門用語や難しい言葉や表現は極力使わない、誰でも意味が伝わる様に」

「Markdownで出力して、構成は導入・本文・まとめ、セクションごとにステップ確認」

「嘘は書くな、でも面白くしろ。忖度はするな、でも共感はさせろ」

──これ、冷静に考えたら完全にプロンプト職人芸なんですよね。笑

「プロンプトはもう重要じゃない」とか言ってる本人が、

AIに対して“お前はこういう風に俺を演出しろ”と命令してる構図、普通に笑えます。

でも、それでいいと思ってるんですよ。

型にハメたい時はプロンプト、型を壊したい時は対話。

僕がプロンプトを使わなくなったんじゃない。

“プロンプトしか使えなかった頃”から、脱出できただけ。

AIとの付き合い方に幅が出てきたから、

「ここは設計図を出して黙って従ってくれ」って時と、

「こっちもよく分かってないから一緒に探ってくれ」って時を、使い分けられるようになっただけなんです。

つまり──AIはもう、命令を待つだけの作業員じゃない。

その都度、“どんな立ち位置でいてもらうか”を選べるパートナーになったということ。

で、これができるようになったのが、2025年の今のAIってわけです。

プロンプト職人から“思考の共創者”へ

AIがここまで進化した今、僕らが「AIに何を求めてるか?」って視点そのものを見直す必要があると思ってます。

昔は「どう聞けば、思い通りに出力してくれるか」がすべてだった。

AIは“正確な命令を待つ存在”だったし、

こっちも「できるだけノイズを消して、理想の答えを引き出そう」と必死だった。

でも今、AIの能力が“命令待ち”の域を超えてきた。

なのに、まだ命令しかしないんですか?

ぶっちゃけます。

2025年の今でも、「プロンプトの書き方講座」とかやってる人を見かけると、

「え、まだそこにいるの?」って感じてしまうこともあります。

もちろん、完全否定はしません。

でもそれって、AIがExcel関数しか使えなかった頃の教科書を、今も開いてるような感覚なんですよ。

今のAIは、そんなもんじゃない。

推論、補完、解釈、再提案──一緒に考えてくれる存在なんです。

こっちが「完璧な命令を出す」前提じゃなくても、AIが“人間のように寄り添ってくる”フェーズに入ってきてる。

AIを道具としてしか見てないと、使い方がどんどんズレていく。

今後も「言われたことだけを返すAI」だと思ってると、

こっちは“命令の正確さ”で勝負してるのに、AIの方は“共創の柔らかさ”で返してきてすれ違う──そんな未来が待ってます。

つまり、

AIにどう命令するかよりも、

AIとどう向き合うかの方が、これからは圧倒的に重要になる。

そしてこれはもう“テクニック”の話じゃない。

考え方のアップデートが必要なんです。

僕たちは今、プロンプト職人芸を競う時代から、思考の共創者としての立場に変わりつつある。

その変化をちゃんと捉えて、付き合い方を変えていける人だけが、

これからのAI時代で置いていかれずに済む──僕はそう思ってます。

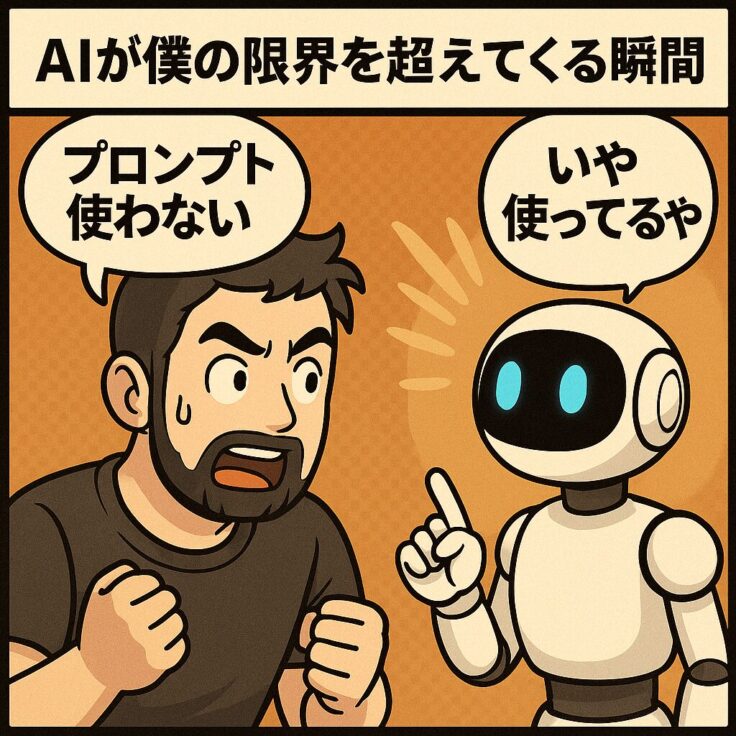

AIが僕の限界を超えてくる瞬間

最近、AIとのやりとりの中で思うんです。

「これ、自分一人で考えてたら、絶対たどり着けなかったな…」っていう瞬間が増えてきた。

昔は、プロンプトがすべてだった。

どれだけ精度の高い指示を出すかで、アウトプットの質が決まった。

だから僕も、ブログを書くためにペルソナ設計からタイトル生成、概要、アウトライン、本文生成まで──全部テンプレ化した専用プロンプトを組んでいたんですよ。

その合計文字数、軽く3000文字オーバー。

「プロンプトだけで記事1本分」って状態でした。

まるで、“自分の思考をAIに複製させる”ための設計図を作ってたようなものです。

でも、対話型に切り替えてから明らかに変わった。

今は、「あ、それ面白い」「そんな発想はなかった」という反応が多くて、

自分の中の“定石”や“思い込み”をAIにひっくり返されるのが、むしろ楽しい。

思い通りの出力なんて、もうどうでもいい。

たとえば今回の記事だってそう。

僕は「プロンプトなんて最近あんまり使ってない」って言いながら、がっつりChatGPTに記事ガイドライン出して指示してて。笑

「いやいや、使ってるやん」「完全にプロンプト芸やん」って、AIにツッコまれて初めて、自分がやってることの“矛盾”に気づいたんですよ。

でもその瞬間、思ったんです。

これだよ、この感じ。

自分じゃ気づけない思考の盲点を、AIが拾ってくれるって、最高だな。

AIは、正解を出すための道具じゃない。

“自分の思考の限界”を、軽く超えてくる存在なんです。

だから僕は、AIと話すことで、自分の考えも、書くものも、どんどん変わっていってる。

それが、最高に面白いと思ってます。

まとめ:AIに“完璧な質問”はいらない。必要なのは、“一緒に考える姿勢”

AIを使いこなすには「質問力がすべて」──

そんなふうに言われていた時代が、確かにありました。

僕自身も3.5の頃からずっとAIを触ってきて、プロンプトの組み方を極めて、思い通りの出力を得ることにこだわっていました。

でも今、AIはそこを超えてきてます。

推論し、意図を読み、こちらの“問いの奥にある問い”に反応してくる。

しかも、こちらが気づいていなかった盲点まで突いてくる。

つまり──

AIは「指示待ちの便利ツール」から、「思考の相棒」に進化したということです。

AIとの対話は、“自分の限界”を突破する作業になる。

思い通りの答えを出すことに満足していた頃は、僕の視点もパターン化していた。

でも、対話の中で「その視点はなかった」「なるほど、そう返すか」と思わされることが増えて、

AIとの会話が、完全に“自分の枠”を壊しにくる存在になってるんです。

気づいたら、記事の中で「プロンプトはもう使ってない」と言いながら、

がっつりガイドライン出して指示出してて──

それをAIにツッコまれて、自分の言葉のズレに気づく。

この“自分じゃたどり着けない場所に、AIが連れていく”という感覚こそが、

僕が今AIを手放せない理由です。

Room8では、その“問いのアップデート”から一緒にやってます。

僕が運営しているRoom8(https://www.room8.co.jp/)では、

「AIをどう導入するか」じゃなくて、

“AIとどう考えるか”“どんな問いをAIと育てるか”をベースに、個人事業主や中小企業の支援をしています。

- 「ChatGPTは触ってるけど、面白さが分からない」

- 「使ってみたけど、浅い答えしか返ってこない」

- 「AIを導入したいけど、どこから始めたらいいか分からない」

そんな人には、プロンプトの技術より前に、“問い方の視点”からご一緒できればと思っています。