こんにちは、春日井コワーキングスペースRoom8オーナーの鶴田です!

「既存のサービスから切り替えを提案したいけど、どう説得すればいいんだろう…」 「お客様の長年の習慣を変えるのって、すごく難しい…」 「新しいサービスの価値を、どうやって分かってもらえばいいのか」

クライアントの既存の仕組みやサービスを変更する提案ほど難しいものはありません。特に、長年使い慣れたやり方や取引先を変えるという提案では、どれだけ良いサービスでも慎重な反応や懸念の声が出てくるのは当然のことです。

前回は「SDS法による問題解決型プレゼンテーション」について解説しましたが、今回は特に「新しいサービスの導入」や「既存の取引関係の見直し」を提案する際に効果を発揮する「DESC法」について、実践的な活用方法をお伝えしていきます。

実は私も、コワーキングスペースという当時はまだ新しい概念のビジネスを始める際、多くのクライアントから「従来のオフィスと何が違うの?」「今の働き方を変える必要があるの?」といった声をいただきました。新しい価値を理解していただくまでに、どのようなアプローチが効果的か、試行錯誤を重ねてきました。

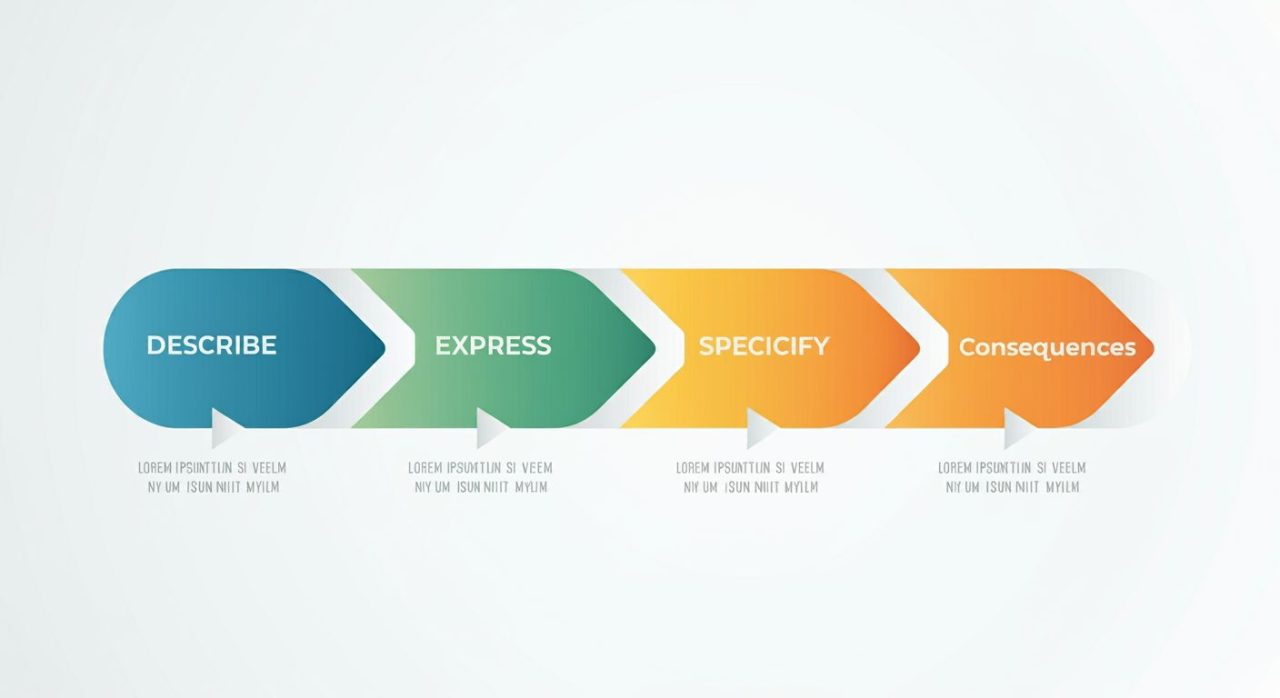

そんな時に出会ったのがDESC法です。単に新サービスの良さを主張するのではなく、現状を共有し(Describe)、課題の本質を示し(Express)、具体的な提案を行い(Specify)、その先にあるメリットを描く(Consequence)という流れで、変更の価値を説得力を持って伝えることができるようになりました。

この記事では、DESC法を活用した実践的なプレゼンテーションの組み立て方を、具体例を交えながらご紹介します。既存のサービスからの切り替えを提案する際に、クライアントの不安や懸念を解消し、より良い選択肢として認めていただくためのヒントが見つかるはずです。

それでは、まずはDESC法の基本構造から確認していきましょう。

DESC法の基本構造を確認しよう

DESC法は、新しい価値を提案し、変更への理解を得るための効果的な構造を持っています。それぞれの要素の役割と、効果的な組み立て方を見ていきましょう。

Describe(状況説明):現状を客観的に共有する

まず大切なのは、クライアントの現状について共通認識を持つことです。ここでのポイントは、決して否定的な指摘から入らないことです。

例えば「現在のシステムは古くて非効率です」という否定的な切り口ではなく、「御社の業務フローを拝見させていただくと、営業活動に多くの時間と労力を投じられています」というように、事実に基づいた客観的な観察を示します。

Express(影響と懸念):課題の本質を示す

次に、現状がもたらす影響や、今後予想される課題について説明します。ここでは以下の3つの視点が重要です:

- 市場環境の変化

- デジタル化の加速

- 顧客ニーズの多様化

- 競合他社の動向

- 機会損失のリスク

- 見逃している商機

- 活用できていないリソース

- 将来の成長機会

- コスト面での影響

- 運営コストの上昇

- 人的リソースの配分

- 将来的な投資負担

Specify(具体的な提案):新しい選択肢を示す

ここで初めて、具体的な提案を行います。重要なのは、提案内容の具体性と実現可能性です。

提案に含めるべき要素:

- 導入のステップ

- 必要な準備と期間

- 移行時のサポート体制

- コストと投資対効果

- リスクへの対策

Consequence(期待される結果):変更後のビジョンを描く

最後に、提案を受け入れることで得られる具体的なメリットを示します。ここでは、クライアントにとっての価値を明確に伝えることが重要です。

期待される効果の例:

- 業務効率の向上

- コスト削減

- 新規顧客の獲得

- 従業員の満足度向上

- 競争力の強化

DESC法の基本構造(図解)

時間配分の目安

30分のプレゼンテーションを例に取ると:

- Describe:7分(23%)

- Express:8分(27%)

- Specify:10分(33%)

- Consequence:5分(17%)

PREP法やSDS法と異なる点は、具体的な提案(Specify)により多くの時間を割くことです。これは、新しい選択肢への不安や懸念を丁寧に解消する必要があるためです。

では次に、DESC法が特に効果を発揮するシーンについて見ていきましょう。

DESC法が特に効果を発揮する3つのシーン

DESC法は、既存のやり方や習慣からの変更を提案する際に特に効果を発揮します。特に以下の3つのシーンで、その真価を発揮します。

1. 既存サービスからの切り替え提案

最適な理由:

- 現状のサービスへの不満や否定から入らない

- 市場環境の変化を踏まえた提案が可能

- 移行に対する不安を段階的に解消できる

活用例:基幹システムの刷新

- Describe:「現在のシステムで日々の業務を支えていただいていますが、近年のデジタル化の波を受けて…」

- Express:「このまま従来型のシステムを継続すると、5年後には保守コストが2倍に」

- Specify:「クラウド型の新システムで、段階的な移行をご提案します」

- Consequence:「運用コスト40%削減、かつ新規サービス展開も可能に」

2. 新しい手法・サービスの導入

最適な理由:

- 革新的なサービスの価値を論理的に説明できる

- 導入への抵抗感を理解した上で提案できる

- 具体的なメリットを示しやすい

活用例:サブスクリプションモデルの提案

- Describe:「御社の現在のビジネスモデルは、安定した収益を上げられています」

- Express:「一方で、顧客の利用形態が所有から利用へと変化しつつあります」

- Specify:「月額制サービスとして、新たな収益モデルを構築しませんか」

- Consequence:「安定収益の確保と、顧客との継続的な関係構築を実現」

3. 業界慣習からの脱却

最適な理由:

- 業界の常識を否定せずに変革を提案できる

- 変更の必要性を客観的に示せる

- 先進事例を効果的に活用できる

活用例:新しい営業スタイルの提案

- Describe:「対面営業を重視されている御社の姿勢は、信頼関係構築に大きく貢献しています」

- Express:「しかし、お客様の8割がオンラインでの商談を希望されているデータもあります」

- Specify:「ハイブリッド型の営業スタイルで、新たな可能性を広げませんか」

- Consequence:「商談件数の増加と、営業コストの削減を同時に実現」

成功のための共通ポイント

- データの活用方法

- 市場トレンドのデータ

- 顧客ニーズの変化

- 競合他社の動向

- コスト比較

- 不安解消のアプローチ

- 段階的な導入プラン

- 試験導入の実施

- サポート体制の明確化

- 成功事例の共有

- 具体的な数値目標

- コスト削減効果

- 業務効率の向上

- 売上・利益への貢献

- 顧客満足度の改善

- リスク対策

- 移行期間中のバックアップ体制

- 従来手法との併用期間の設定

- 緊急時の対応計画

- 責任範囲の明確化

これらのシーンでDESC法を活用する際は、常にクライアントの立場に立ち、変更に伴う不安や懸念を理解した上で、提案を組み立てていくことが重要です。

実例で学ぶDESC法

ここからは、実際のビジネスシーンでDESC法をどのように活用するか、具体的な例を通して詳しく見ていきましょう。コワーキングスペースの運営や、利用企業様の成功事例をベースにご紹介します。

実例1:コスト削減型のクラウドサービス提案

シーン設定:

オンプレミスの基幹システムからクラウドサービスへの移行を提案する場面

Describe(状況説明)

「御社は長年、自社でシステムを構築・運用されており、業務に最適化された環境を実現されています。特に、セキュリティ面での配慮が行き届いており、安定した運用を実現されていることが印象的です」

Express(影響と懸念)

- 「ただ、システムの保守・運用コストが年々増加傾向にあり、5年後には現在の1.5倍になると予測されています」

- 「また、昨今のデジタル化の波を受け、新規サービスへの迅速な対応が求められる場面が増えています」

- 「現行システムでは、新機能の追加に平均3ヶ月を要するため、ビジネス機会を逃す可能性が出てきています」

Specify(具体的な提案)

「そこで、段階的なクラウド移行をご提案させていただきます」

- 第一段階(1-3ヶ月)

- 影響の少ない周辺システムから移行開始

- 現行システムと並行運用

- 社内での利用実績の蓄積

- 第二段階(4-6ヶ月)

- 基幹システムの段階的移行

- 業務プロセスの最適化

- 社員教育の実施

- 第三段階(7-12ヶ月)

- 完全移行の実施

- 新機能の追加

- 運用体制の確立

Consequence(期待される結果)

- 運用コストを年間30%削減

- 新機能追加のリードタイムを2週間に短縮

- セキュリティレベルの向上

- 場所を問わない業務環境の実現

実例2:新しい営業支援ツールの導入

シーン設定:

従来の対面営業中心からオンライン営業ツールの活用を提案する場面

Describe(状況説明)

「御社の営業力の強みは、長年培ってこられた対面でのきめ細かな顧客対応にあります。特に、提案時の細やかなニーズヒアリングは、他社との大きな差別化要因となっています」

Express(影響と懸念)

- 「一方で、昨今のビジネス環境では、対面での商談機会が減少傾向にあります」

- 「また、お客様の75%が、初回商談はオンラインを希望されているというデータもあります」

- 「このままでは、新規顧客との接点を失うリスクが高まっています」

Specify(具体的な提案)

「オンラインでも御社の強みを活かせる、ハイブリッド型営業支援ツールの導入をご提案します」

- 導入フェーズ

- 2週間の無料トライアル

- 営業部門5名での試験運用

- 効果測定と改善点の洗い出し

- 展開フェーズ

- 全社展開(3ヶ月計画)

- 研修プログラムの実施

- KPIの設定と測定開始

- 最適化フェーズ

- 運用ルールの確立

- ベストプラクティスの共有

- さらなる改善点の特定

Consequence(期待される結果)

- 商談件数の月間30%増加

- 移動時間とコストの50%削減

- 顧客情報の一元管理実現

- 営業活動の可視化と最適化

実例3:サブスクリプションモデルへの転換

シーン設定:

従来の売り切り型から月額制サービスへの転換を提案する場面

Describe(状況説明)

「御社の製品は、高い品質と充実したアフターサービスで、多くのお客様から高い評価を得ています。特に、製品の耐久性と信頼性は、業界でもトップクラスです」

Express(影響と懸念)

- 「しかし、市場では製品の所有から利用へと、顧客ニーズが変化しています」

- 「競合他社の60%がすでにサブスクリプションモデルを導入済み」

- 「初期投資の負担が、新規顧客獲得のハードルとなっているケースも」

Specify(具体的な提案)

「既存の強みを活かしながら、新たな収益モデルを構築するサブスクリプションプランをご提案します」

- 準備期間(3ヶ月)

- 料金体系の設計

- 契約書類の整備

- 社内システムの調整

- パイロット導入(3ヶ月)

- 既存顧客10社での試験運用

- フィードバック収集

- 運用フローの確認

- 本格展開(6ヶ月)

- 全商品ラインナップへの展開

- 営業施策の展開

- マーケティング強化

Consequence(期待される結果)

- 安定的な月次収益の確保

- 顧客維持率の20%向上

- 新規顧客層の開拓

- 製品改善サイクルの短縮化

実例活用のポイント

どの事例にも共通する重要なポイント:

- 現状の良い点を認識・評価

- 市場環境の変化を具体的なデータで示す

- 段階的な導入プランの提示

- 明確な数値目標の設定

- リスクへの対策を含めた提案

これらの要素を意識することで、より説得力のあるプレゼンテーションが可能になります。

DESC法を成功させるためのコツと注意点

DESC法をより効果的に活用するためのコツと、よくある失敗パターンについてお伝えします。特に、新しい提案や変更を求める際の重要なポイントをまとめました。

各段階でのポイント

Describe(状況説明)での注意点

- 現状の評価

- 良い点を具体的に認める

- これまでの取り組みを肯定的に言及

- 実績やデータを交えて客観的に説明

- 市場環境の共有

- 業界全体のトレンド

- 競合他社の動向

- 顧客ニーズの変化

- 説明の姿勢

- 否定的な表現を避ける

- 客観的なデータを重視

- 相手の立場に立った視点を示す

Express(影響と懸念)でのコツ

- データの活用

- 市場調査結果

- 具体的な数値

- 信頼できるソースの引用

- 課題の共有

- 現状維持のリスク

- 将来的な影響

- 機会損失の可能性

- 表現の工夫

- 一方的な指摘を避ける

- 共通の課題として提示

- 建設的な議論を促す

Specify(具体的な提案)のポイント

- 段階的なアプローチ

- 計画の全体像を示す

- 具体的なスケジュール

- マイルストーンの設定

- 実現性の確保

- 必要なリソースの明確化

- コストと効果の試算

- 実施体制の提案

- リスク対策

- 想定される課題への対応

- バックアッププランの用意

- サポート体制の説明

Consequence(期待される結果)の示し方

- 具体的な効果

- 数値目標の提示

- 投資対効果の説明

- 長期的なメリット

- 波及効果

- 組織全体への好影響

- 将来の発展性

- 競争力の強化

- フォローアップ

- 効果測定の方法

- 継続的な改善計画

- 定期的な見直し

よくある失敗パターンと対策

プレゼンテーションの時間配分

30分のプレゼンテーションの場合:

- Describe:7分

- 現状分析:3分

- 市場環境:4分

- Express:8分

- 課題提示:4分

- 影響説明:4分

- Specify:10分

- 提案内容:6分

- 実施計画:4分

- Consequence:5分

- 期待効果:3分

- まとめ:2分

準備段階でのチェックポイント

- 事前準備

- 相手の状況把握

- 市場データの収集

- 具体的な数値の準備

- 内容の確認

- ストーリーの一貫性

- データの正確性

- 提案の実現可能性

- 想定問答の用意

- 予想される質問

- 懸念事項への回答

- 補足資料の準備

これらのポイントを意識することで、より説得力のあるプレゼンテーションが可能になります。

まとめ

DESC法は、特に「変更」や「新しい選択肢」を提案する際に効果を発揮するプレゼンテーション手法です。今回ご紹介した内容を実践的にまとめると、以下の3つがポイントになります。

DESC法活用の3つのポイント

- 現状を否定せず、客観的に共有する

- データと事実に基づいた状況説明

- 相手の取り組みを正当に評価

- 市場環境の変化を踏まえた説明

- 変更の必要性を段階的に示す

- 現状維持のリスクを具体的に

- 市場トレンドとの関連付け

- 将来的な影響の予測

- 実現可能な提案とビジョンを示す

- 段階的な導入計画の提示

- 具体的な数値目標の設定

- フォローアップ体制の明確化

3つのプレゼン手法の使い分け

- PREP法

- 目的:基本的な説得

- 特徴:結論→理由→例示→まとめ

- 適したシーン:新規事業の提案、方針説明

- SDS法

- 目的:問題解決

- 特徴:状況→展開→解決策

- 適したシーン:業務改善、課題解決

- DESC法

- 目的:変革提案

- 特徴:状況説明→影響と懸念→具体策→期待結果

- 適したシーン:新サービスの導入、既存手法の変更

次回予告

実践的なプレゼンテーション手法のシリーズ、次回は「プレゼン資料の視覚化テクニック」について解説します。データの効果的な見せ方や、図解の活用方法など、より説得力のある資料作成のコツをお届けする予定です。

プレゼンテーションで最も大切なのは、相手に「理解してもらう」「納得してもらう」ということです。DESC法は特に、変更や新しい提案を行う際の効果的なツールの一つです。これを基本としながら、皆さんなりのアレンジを加えていただければと思います。

実践でお困りの点があれば、ぜひRoom8でご相談ください。皆さんのプレゼンテーションが、より効果的なものになることを願っています。

それでは、また次回の記事でお会いしましょう!